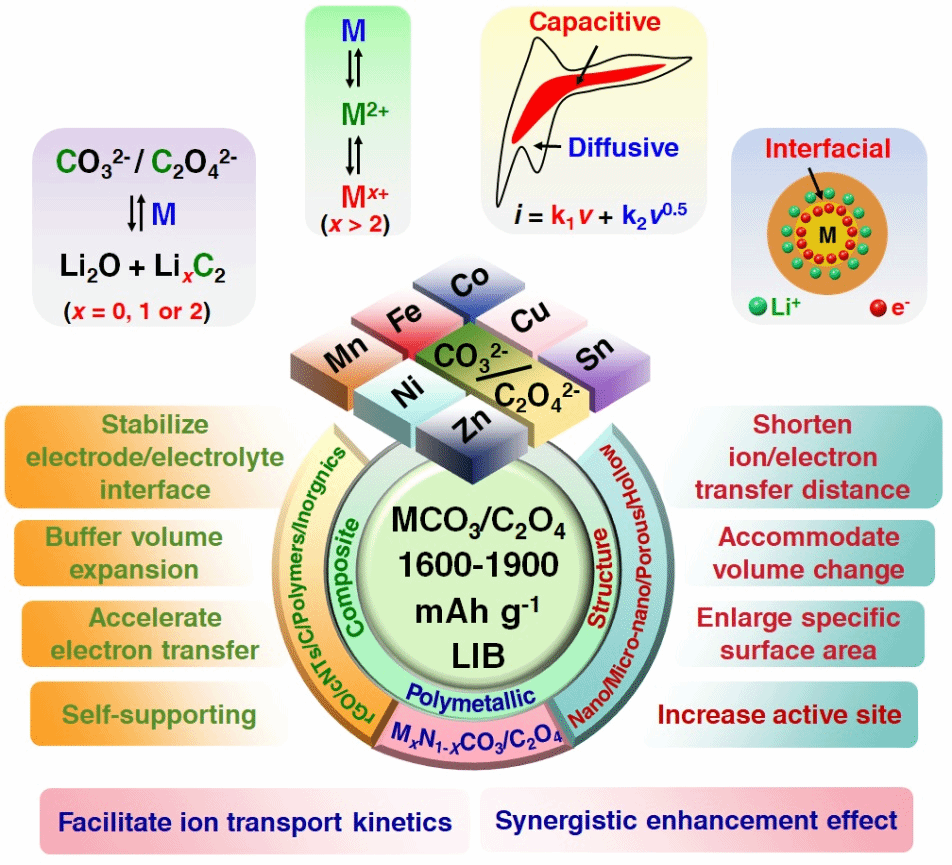

探索先进电极材料的结构组成设计规律、性能增强机制和能量存储机理是高性能电池开发的关键。为了显著提升锂离子电池(LIB)的续航能力,开发高容量负极材料被认为是高效策略之一。过渡金属碳酸盐/草酸盐(MCO3/MC2O4,M = Mn、Fe、Co、Ni、Cu等)作为LIB负极材料因其高容量(1600-1900 mAh g-1,是商用石墨负极的4~5倍)、低成本、易制备及资源丰富等优势备受关注。然而,常规方法合成的MCO3/MC2O4通常为较大的块体状颗粒,存在体积膨胀率高和电荷传输动力学迟缓等固有缺陷,导致电池循环性能和倍率性能不佳。此外,基于传统认知的反应机理MCO3 + 2Li+ + 2e- ⇌ M + Li2CO3与MC2O4 + 2Li+ + 2e- ⇌ M + Li2C2O4,其理论容量分别仅为~460和370 mAh g-1,远低于其实际容量,暗示MCO3/MC2O4存在新颖的储能机理尚待揭示。

我院王舜教授和赵世强副教授研究团队基于课题组研究基础(在相关课题发表第一/通讯作者SCI论文10余篇)及文献调研,总结提出了MCO3/MC2O4负极的三种理性增效策略和四种新颖储能机理,并深入剖析了增效策略的作用机理和新颖储能机理的研究发现,并对MCO3/MC2O4负极的结构组成设计、储能机理探究和产业开发挑战等理论及应用研究提出了展望。

MCO3/MC2O4负极的三种性能增效策略:策略I,构建纳米、微纳多级、多孔或空心结构,可缩短离子传输距离、增加电极/电解液接触面积,并缓解体积膨胀;策略II,与碳材料、聚合物或无机物等功能添加剂复合,可缓冲体积变化、提升导电性,并稳定电极/电解液界面;策略III,异质金属离子掺杂形成多金属离子固溶体,能通过晶格缺陷促进Li+扩散,并激发金属离子间的协同效应。MCO3/MC2O4负极的四种新颖储能机理:机理I,M2+离子进一步氧化为高价态Mx+(x > 2);机理II,CO32-/C2O42-深度锂化生成Li2O/LixC2(x = 0、1或2);机理III,电容性容量贡献;机理IV,界面电荷存储。本论文中关于MCO3/MC2O4的结构组成设计、构效关系规律和储能机理探究等的系统分析,对MCO3/MC2O4作为新型高性能锂离子电池负极材料的研发具有一定的指导意义。

该成果以“Transition metal carbonates/oxalates for advanced lithium storage: optimization strategies, further faradic reactions and capacitive/interfacial charge storage”为题发表在国际能源类顶级期刊《Nano Energy》上。温州大学为第一通讯单位,我院2022级硕士生张嘉桐为第一作者,我校赵世强副教授和王舜教授、温州科技职业学院薄晓旭博士、新加坡国立大学林志群教授为共同通讯作者。相关研究工作受到国家自然科学基金(21905208、52331009)、浙江省自然科学基金(LY23B030001)和温州市基础科研项目(G20240025)的资助。

原文链接://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285525002873

一审:赵世强课题组

二审:温正灿

三审:雷云祥